Über Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen

Titelbild: Feuerlöschmanöver an Bord des Dampfers „Prinzessin Victoria Luise“ der Hamburg-Amerika-Linie im Hafen von Bergen (Ausschnitt), aus: Sicherheits-Einrichtungen der Seeschiffe, Oswald Flamm, 1904, Berlin (Verlag Otto Salle); Quelle: Biblioteka Politechniczna Kraków, Quelle: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Anmerkungen:

Der Passagierdampfer „Prinzessin Victoria Luise“ wurde von der HAPAG als Kreuzfahrtschiff im Jahr 1900 in Dienst gestellt. 1901 fanden die ersten Nordlandreisen statt. Das Schiff ging bereits 1906 auf Jamaika verloren.

Ich zweifle die Richtigkeit der Ortsangabe an und denke, dass es sich um den Hafen von Helsinki handelt. Die Silhouette der Kirche rechts im Bild sieht aus wie der Dom von Helsinki.

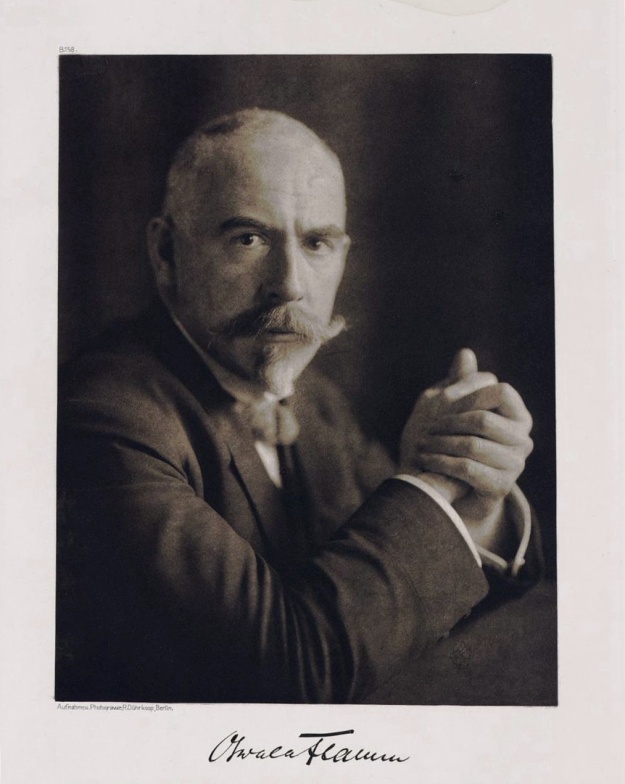

Oswald Flamm

In einigen vorangegangenen Blogartikeln waren Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitseinrichtungen an Bord der „Fürth“ bereits angeschnitten worden.

Dieser Beitrag fasst das Thema Sicherheit an Bord zusammen und gibt neue Einzelheiten, wie zum Beispiel zu den Rettungsbooten und deren Ausstattung. Außerdem habe ich zum Thema einige schöne Aufnahmen gefunden. Sie stammen aus einem Buch mit dem Titel Sicherheits-Einrichtungen der Seeschiffe (1904). Der Autor ist Oswald Flamm, Professor der Technischen Hochschule zu Charlottenburg.

Flamm (1861 – 1935) war ein führender deutscher Schiffbau-Ingenieur und bereits mit 33 Jahren Professor. Er war maßgeblich an der Gründung der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau in Berlin beteiligt sowie Mitbegründer der Schiffbautechnischen Gesellschaft und des Flottenvereins.

(https://www.deutsche-biographie.de/gnd116588284.html#ndbcontent)

Portrait von Oswald Flamm, Aufnahme von Rudolf Dührkoop, 1907, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolf_D%C3%BChrkoop_-_Oswald_Flamm_(1907)_(KTHzB).jpg

Die Boote

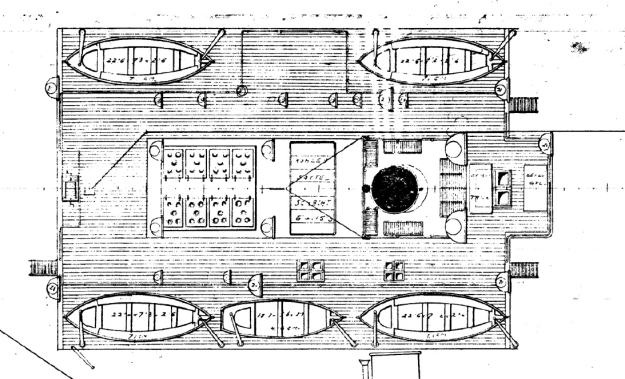

Der Frachtdampfer „Fürth“ verfügte über 5 Boote, die sich auf dem Bootsdeck über dem Maschinenhaus befanden.

Von den fünf Booten war eines ein sogenanntes Arbeitsboot und die vier anderen Rettungsboote. Alle Boote waren aus Holz.

Für die Abmessung der Boote greife ich den Generalplan des Schwesterschiffes „Reichenbach“ zurück, für ihre Ausstattung auf die Inventarliste des Schwesterschiffes „Neumünster“.

Siehe dazu die Artikel Pläne zur Rekonstruktion des Dampfschiffes „Fürth“ und Dampfschiff „Fürth“: In der Kapitänskajüte

Das Arbeitsboot

Sobald die „Fürth“ in einem Hafen auf Reede lag, also nicht an einem Kai, brauchte die Besatzung ein Boot, um an Land zu gelangen. Außerdem diente das Arbeitsboot für Arbeiten am äußeren Rumpf und für andere seemännische Arbeiten.

Es hatte Abmessungen von etwa 5,8 m x 1,8 m x 0,7 m (Länge x Breite x Höhe) und war damit kleiner und handlicher als die größeren Rettungsboote.

Es verfügte über sechs Riemen, ein Ruder, eine Pinne und einen Mast. Segel waren laut Inventarbuch nicht vorgesehen, an Bord des Arbeitsbootes der „Neumünster“ waren jedoch deren zwei im Istbestand.

An zusätzlichem Equipment waren ein Bootshaken, ein Ösfass, eine Fangleine und zwei Manntaue an Bord.

Anmerkung: Ein Manntau ist ein Tau, welches über Bord hängt und dazu benutzt wird, an Bord zu klettern. Ein Ösfass ist ein Eimer zum Schöpfen von Wasser. Er ist in der Regel auf einer Seite abgeplattet.

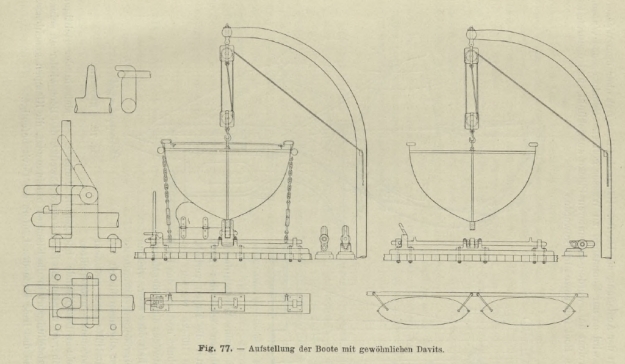

Zu Wasser gelassen konnte das Arbeitsboot über zwei Davits mit Taljen. Es befand sich auf dem Bootsdeck an Steuerbord zwischen zwei Rettungsbooten.

Aufstellung der Boote mit gewöhnlichen Davits; aus: Sicherheits-Einrichtungen der Seeschiffe, Oswald Flamm, 1904, Berlin (Verlag Otto Salle); Quelle: Biblioteka Politechniczna Kraków, https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Die Rettungsboote

Die vier Rettungsboote hatten leicht voneinander abweichende Dimensionen. Ihre Länge betrug etwa sieben Meter. Die Breite war etwa 2,20 Meter, die Gesamthöhe betrug etwa 0,75 Meter.

Die Boote befanden sich auf dem Bootsdeck an Backbord (Boot I und Boot II) und an Steuerbord (Boot III und Boot IV).

Zu Wasser gelassen wurden die Rettungsboote mit 2 Davits, ein Manntau diente dazu, an Bord zu klettern.

Bootsdeck, Ausschnitt aus dem Generalplan der „Reichenbach“, einem Schwesterschiff der „Fürth“, © mit freundlicher Genehmigung des Schifffahrtsmuseums Flensburg (Ref. FSG_267). Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Bildrechte beim Schifffahrtsmuseum Flensburg liegen und jegliche Nutzung dieses Bildes der Genehmigung des Rechteinhabers bedarf.

Jedes Boot verfügte über:

8 Riemen

9 Scepter oder Dollen (Rudergabel, Ruderlager)

1 Fangleine

1 Ruder

1 Pinne

1 Mast

1 Segel

2 Bootbeile

1 Bootcompass

1 Oeltank

1 Oelbeutel

2 Wasserfässer mit Pumpe

1 Brottank

1 Lampe

2 Bootshaken

1 Oesfass

1 Dragge

1 Treibanker

1 Segelbezug

1 Dokumentenkasten

2 Pflöcke für Wasserlöcher

Das Öl diente zur Beruhigung der See bei Schwerwetter (Siehe dazu den Blogbeitrag: Tagebuch (11): Die „Fürth“ in den Roaring Forties). Es musste verpflichtend in jedem Rettungsboot an Bord sein. Eine Dragge ist ein kleiner Anker.

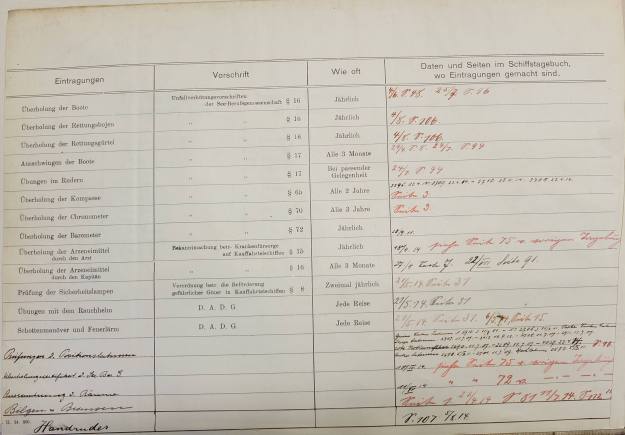

Die Überholung der Boote hatte nach den Unfallverhütungsvorschriften der See-Berufsgenossenschaft einmal jährlich zu erfolgen. Aus eigenem Interesse haben die Kapitäne dies aber sicher bei jeder Fahrt mindestens einmal durchführen und dabei auch das Wasser in den Wasserfässern erneuern lassen, ebenso wir die Notration Brot im Brottank.

Im Logbuch der „Fürth“ aus dem Jahr 1914 ist die Überholung der Boote auf der letzten Fahrt zweimal verzeichnet (4. Juni und 25. Juli 1914). SIEHE: Das Schiffstagebuch der „Fürth“ – eine Einleitung

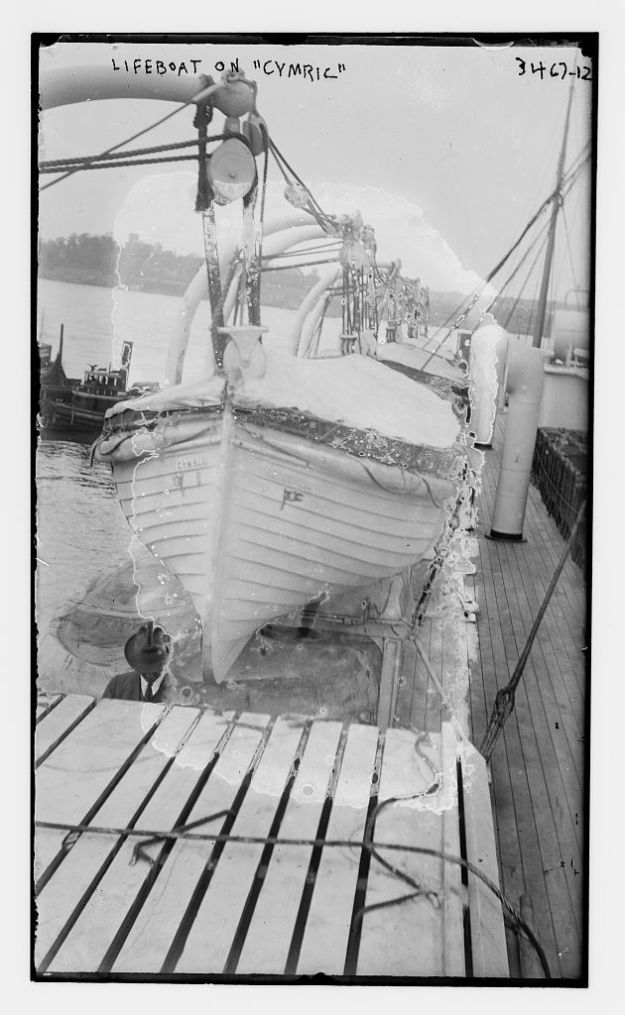

Rettungboote auf der „Cymric“, 1910, Bain News Service, Library of Congress, Washington DC; https://www.loc.gov/item/2014698987/

Anmerkung: Die “Cymric” war ein Passagierdampfer der britischen White Star Line.

Rettungsbootmanöver, Dampfschiff „Prinzessin Victoria Luise“ der Hamburg-Amerika-Linie bei Gudvangen (Nærøyfjord, Norwegen); aus: Sicherheits-Einrichtungen der Seeschiffe, Oswald Flamm, 1904, Berlin (Verlag Otto Salle); Quelle: Biblioteka Politechniczna Kraków, https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Die Bootsrolle

Jeder Seemann hatte im Notfall seinen fest zugewiesenen Platz in einem der Boote. Diese Aufteilung der Besatzung auf die Rettungsboote wurde in der Bootsrolle bestimmt. Dieses Dokument musste an Bord bei Beginn einer Fahrt ausgehängt werden.

„Die gesamte Schiffsbesatzung ist nach einer Bootsrolle auf die Boote und Klappboote einzuteilen, und an jedem Boot müssen die Nummern der dafür bestimmten Leute angeschlagen sein. Offiziere und Unteroffiziere sind auf die Boote gleichmäßig zu verteilen.“ (§ 54 Einteilung der Besatzung, Auszug aus dem Gesetz über das Auswanderungswesen; Quelle: Hilfsbuch für den Schiffsbau: https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-642-50701-4%2F1.pdf)

Männer in einem Rettungsboot unter Segel, Aufnahmedatum unbekannt (1900-1954), Fotograf: Allan C. Green, State Library Victoria, Ref. H91.325/1876

Übungen im Rudern

Zur Sicherheit an Bord gehörten regelmäßige Übungen im Rudern der Rettungsboote. Die Anweisung lautete, diese Übungen „bei passender Gelegenheit“ durchzuführen.

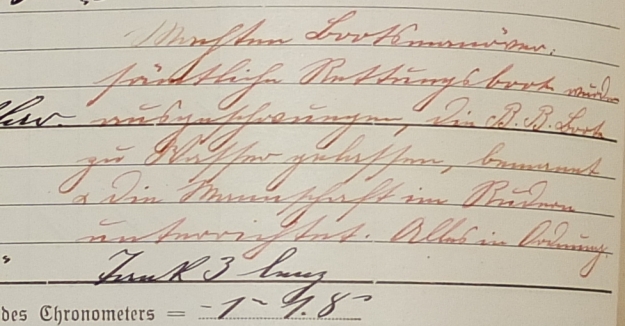

Auf der letzten Australienfahrt der „Fürth“ ließ Kapitän Richter ein Bootmanöver im Hafen von Adelaide durchführen. Im Logbuch verzeichnete er

Machten Bootsmanöver:

sämtliche Rettungsboote wurden ausgeschwungen, die B.B. Boote zu Wasser gelassen, bemannt u. die Mannschaft im Rudern unterrichtet. Alles in Ordnung.

Der Eintrag erfolgte in roter Farbe.

Logbuch der „Fürth“, nummerierte Seite 94 (Ausschnitt), mit freundlicher Genehmigung des National Museums Liverpool (Merseyside Maritime Museum), Ref. B/HAR/11/4/1

Übungen im Bootsrudern, Dampfschiff „Prinzessin Victoria Luise“ der Hamburg-Amerika-Linie bei Gudvangen (Nærøyfjord, Norwegen); aus: Sicherheits-Einrichtungen der Seeschiffe, Oswald Flamm, 1904, Berlin (Verlag Otto Salle); Quelle: Biblioteka Politechniczna Kraków, https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/

Rettungsgeräte und Signalmittel

An Bord der „Fürth“ waren folgende Rettungsgeräte:

2 Signalbälle

45 Korkwesten

2 Rettungsringe mit Wasserlicht

4 Rettungsringe ohne Wasserlicht

1 Rauchhelm mit Zubehör

2 Längen Feuerschläuche à 20 Meter

1 Schlauchspritze (Messing)

Ein Rauchhelm war ein Vorläufer der Atemschutzmaske. Seeleute mussten den Träger des Rauchhelms mittels einer Pumpe mit Atemluft versorgen, die ihm über einen Schlauch zugeleitet wurde. Der Rauchhelm gehörte zur Pflichtausrüstung eines Dampfschiffes.

Es war eine Reederei interne Regelung, dass auf jeder Reise eine Übung mit dem Rauchhelm, ein Schottenmanöver und Feuerlärm durchgeführt werden mussten.

Beim Schottenmanöver wurde das Schließen der Schotten geübt; Trennwände, die im Fall eines Wassereintritts an einer Stelle, die übrigen Schiffsteile wasserdicht abschließen konnten und so die Schwimmfähigkeit garantierten. Auch im Brandfall verhinderte ein Schließen der Schotten eine Ausbreitung eines Feuers auf andere Bereiche des Schiffes.

Als Feuerlärm wurde eine Feuerschutzübung bezeichnet. Jeder Seemann hatte eine bestimmte Aufgabe. Diese wurde in der sogenannten Feuerrolle beschrieben. Die Feuerrolle gehörte zu den Pflichtaushängen an Bord.

Anzeige von Eugen Pfotenhauer & Co., Kiel in HANSA, Deutsche nautische Zeitschrift, August 1912; Quelle: digishelf.de

An Signalmitteln waren in drei Feuerwerkskästen an Bord:

24 Kanonenschläge

24 Blaulichter

12 Rotlichter

24 Raketen

Kanonenschläge, Rotlichter und Raketen für den Notfall; Blaulichter (Blaufeuer) dienten nachts zur Anforderung von Lotsen und wurden im Abstand von 15 Minuten abgebrannt.

Anzeige der Fa. Berckholtz in HANSA, Deutsche nautische Zeitschrift, Januar 1912; Quelle: digishelf.de

Auf dem Dampfschiff „Fürth“ ist der Notfall in den Jahren 1907 – 1914, als das Schiff für die Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft in Hamburg in Fahrt war, zum Glück nie eingetreten. Zumindest ist mir keine Quelle bekannt, die darüber berichtet hätte.

Das von einer Fahrt der „Fürth“ erhaltene Logbuch weist darauf hin, dass die Sicherheits-Übungen von den Kapitänen regelmäßig durchgeführt wurden und dies zum Teil sogar über die gesetzlichen Vorschriften hinaus.

Logbuchseite mit den Sicherheitsvorschriften und deren Durchführung; mit freundlicher Genehmigung des National Museums Liverpool (Merseyside Maritime Museum), Ref. B/HAR/11/4/1

Anmerkung: Erstveröffentlichung des Artikels am 19. Dezember 2020