Ab 1905 Schiffe mit Kühlanlagen

Bei diesen sommerlichen Temperaturen wollen wir heute die Frage klären, ob die „Fürth“ über eine Kühlanlage verfügte oder nicht. Dazu gibt uns das Buch von Otto Harms über die Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft eine eindeutige Antwort.

Ich hatte mir die Frage nach einer Kühlung gestellt, nachdem es im Bericht der Deutsch-Australischen Dampfschiffs-Gesellschaft, Hamburg über das Geschäftsjahr 1906 unter anderem hieß:

„… Die Kühlanlagen auf unseren Dampfern haben sich vorzüglich bewährt; das Fruchtgeschäft hatte im ersten Jahre aber unter einer ungünstigen Ernte zu leiden. …“

in: Hamburgischer Correspondent und neue hamburgische Börsen-Halle, 23. Mrz 1907, S. 21

Das konnte heißen, dass ab diesem Zeitpunkt alle Schiffe mit Kühlräumen ausgestattet waren oder zumindest ein Teil davon. Auch die Frage nach der Dimensionierung solcher Anlagen blieb völlig offen.

Bild: Pixabay

Fleisch aus Australien

Desweiteren hatten wir beispielsweise bei der ersten Fahrt gesehen, dass unter der in Townsville/Australien aufgenommenen Fracht der „Fürth“ auch Fleisch war:

„150 Kisten Fleisch für Antwerpen, 250 Kisten Fleisch für Rotterdam und für Hamburg, …“

Daily Commercial News and Shipping List, 25. Nov 1907, S. 2

Frisch, tiefgekühlt oder als Konserve, das konnte man der Meldung nicht entnehmen.

Das erste Schiff der DADG, das über eine Kühlanlage verfügte war die im Oktober 1905 an die Reederei gelieferte “Oberhausen”.

Gute Zusammenarbeit

Das folgende Zitat ist auch ein schönes Beispiel, wie schon damals unter guten Geschäftspartnern über die Grenzen hinweg zusammengearbeitet wurde, aller nationalstaatlichen Politik zum Trotz:

“ „Oberhausen” war der erste Dampfer mit Kühlanlagen. Dafür mußte die Erfahrung der Erbauer benutzt werden. Wesentlicher aber war die Unterstützung, welche uns dabei von anderer Seite zuteil wurde, nämlich von dem Londoner Schiffsreeder W. Lund (Blue Anchor Line). Mit diesem Freund, welcher auch die Wallarah-Coal Comp. in Sydney vertrat, waren wir seit Jahren in der denkbar freundschaftlichsten Verbindung, geschäftlich und persönlich. Er stellte uns in der uneigennützigsten Weise seine Schiffe zur Besichtigung der Kühlanlage zur Verfügung. Davon ist ausgiebiger Gebrauch gemacht und die Erfahrungen, welche seine Leute im Betrieb gemacht hatten, kamen uns mit zugute. Dieser großherzigen Hilfe ist es mit zu danken, daß unsere Anlagen von Anfang an fehlerfrei ausgeführt und die Fruchtsendungen in gutem Zustande abgeliefert wurden.“

Bild: Pixabay

Die Nachteile

Allerdings hatten die Kühlanlagen in den Schiffen nicht nur Vorteile:

„Die Kosten der Anlagen und der dabei entstehende Verlust an Raum und Tragfähigkeit sind recht bedeutend.”

Die für den Einbau der Kühlanlage in Größe von 50.000 Kubikfuß (ca. 1416 m3) in die „Oberhausen” beziffert Harms auf 145 000 Mark. Später in andere und größere Schiffe eingebaute größere Kühlungen bis 150.000 Kubikfuß werden auf bis zu 400.000 Mark beziffert. Das ist bei einem Schiffspreis von rund 2 Millionen Mark eine stattliche Zusatzinvestition.

Anschließend macht Harms eine Rechnung für zwei (große) Schiffe auf, die durch Einbau der Kühlung je 1000 m3 Raum und auch 500 Tonnen Tragfähigkeit verloren.

Keine Kühlanlage auf der „Fürth“

Diese Nachteile führten letztlich dazu, dass nur insgesamt sieben Schiffe bis zum ersten Weltkrieg mit einer Kühlanlage ausgestattet wurden. Die „Fürth” war nicht darunter.

Eine strategische Entscheidung

Insgesamt war die Entscheidung der Reederei ihren Kunden gekühlte Laderäume anzubieten eher eine strategisch motivierte unternehmerische Entscheidung, wie das folgende Zitat belegt:

„Dieser große Verlust an Raum und Tragfähigkeit auf der Heimreise wie auch auf der Ausreise muß durch die Fracht auf Kühlladung gedeckt werden, außerdem die Mehrkosten für Versicherung, Abschreibung, Zinsen, Unterhaltung der Anlagen usw. Ferner kommt in Betracht, daß die Schiffe für die Fruchtzeit in der richtigen Weise zu disponieren sind, da die Verschiffungszeit nur zwei bis drei Monate dauert; daß sie für gewisse Ladungen – z. B. Kohlen – nicht recht passen. Rein rechnerisch ist der Ertrag schwach. Wir hatten aber zu berücksichtigen, daß die Fruchtfahrt bei einer regelmäßigen Linie heimwärts nicht ausgeschlossen werden dürfe, weil sie zur Entwicklung des Geschäfts sowohl in Australien wie in der Heimat gehört, die Frucht auch das Füllen der Schiffe erleichtern würde; ferner aber der Gefahr zu begegnen, daß fremde Dampfer in die Fruchtfahrt eindringen und unsere allgemeine Fahrt schädigen könnten. Bei sieben Schiffen und wie es die Absicht war, acht, fielen einige von den erwähnten Nachteilen fort.”

Bild: Pixabay

Sieben Dampfer

Die sieben mit einer Kühlanlage ausgestatteten Schiffe der DADG waren:

„Oberhausen”

„Solingen“ (diese Kühlanlage wurde später wieder aus- und in das Schiff „Rostock“ eingebaut)

„Adelaide“

„Melbourne“

„Hobart“

„Sumatra“

„Cannstatt“

Außerdem sollte der im Mai 1914 bestellte, noch namenlose Neubau D.A.D.G. 76 als achtes Schiff der Reederei eine Kühlanlage erhalten.

Alle Informationen und Zitate ohne Quellenangabe aus dem Buch:

Deutsch-Australische Dampfschiffs-Gesellschaft, Hamburg, Ihre Gründung und Entwicklung bis zum Kriege, Otto Harms, Hamburg 1933.

Eiscreme

So, und jetzt erstmal ein Eis! Vielleicht bei Wilson’s?

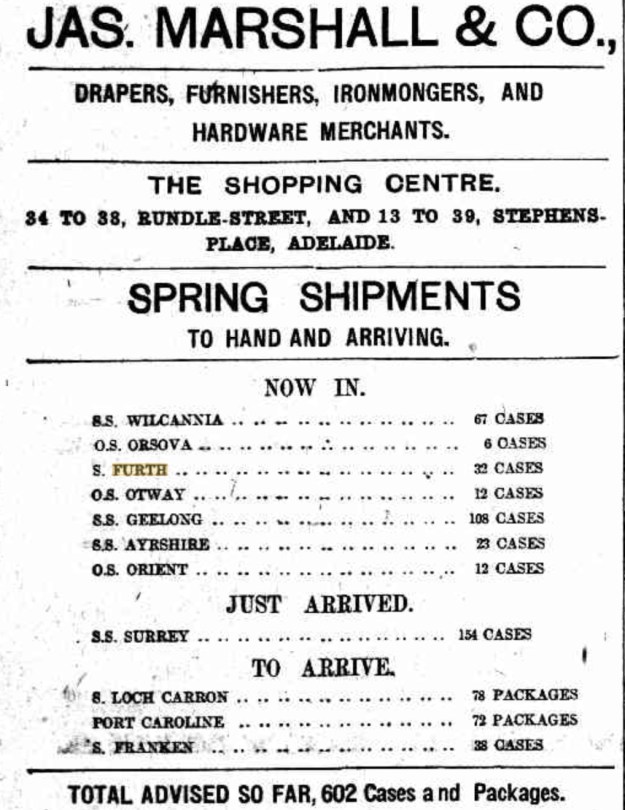

Werbung von Wilson’s in Ipswich (bei Brisbane), Queensland Times, Mo 13. Dez. 1909, S. 6, Advertising

In Annandale (bei Sydney) sollten Sie vielleicht vorsichtiger sein:

„Höchst unsaubere Zustände traf ein Gesundheitsinspektor in einem in der Nelsonstr. in Annandale (Sydney) gelegenen Gebäude an. Dieses bestand aus einem Schuppen, an dessen einem Ende ein Pferd auf einer einen Fuß dicken Düngerschicht stand. Unmittelbar neben dem Pferdestand befand sich eine Einrichtung für die Herstellung von Eiscreme. In der Mitte des Schuppens befand sich im Fußboden eine Oeffnung, die in einen Abzugskanal führte und in einer Ecke befand sich das Lagerbett des Besitzers. Der Schuppen diente gleichzeitig als Pferdestall, Karrenschuppen, Schlafzimmer und Raum für die Herstellung von Eiscreme!“

Australische Zeitung, Adelaide, Mi 22. Dez. 1909, S. 6, Aus den Nachbarstaaten.

Sie sehen, auch Lebensmittelskandale sind nichts Neues!

![Rundle Street with shops, department stores and street traffic. Some of the shops from the extreme left are: Barlows Shoes; Coudrey's Chemist; E.S.Wigg & Son, Stationers; The Coliseum, Donaldson's and James Marshall department stores. People are patronising the street fruit and vegetable barrows and strolling past the shop windows. There is one motor car to be seen amongst the horse-drawn traffic (in front of Marshall's). [On back of photograph] 'Rundle street, looking east from King William Street / Nov. 1909 / Near side of Barlow's (on extreme left) is 30 yards east of King William St.'](https://frachtdampferfuerth.com/wp-content/uploads/2018/04/rundle_street_b3542_1909_statelibrarysouthaustralia.jpeg?w=625&h=770)