Die adelige Schwester des Dampfschiffes “Fürth“

Titelbild: Königin Elisabeth von Belgien, Aufnahme um 1910-1920; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_Elisabeth_of_the_Belgians.jpg

Wer hätte gedacht, dass das Dampfschiff „Fürth“ ein Schwesterschiff mit so einem edlen Namen hat. Die übrigen baugleichen Schwestern hießen sehr städtisch „Hagen“, „Reichenbach“, „Plauen“, „Neumünster“ „Osnabrück“ und „Hanau“.

Wie diese bürgerlichen Schwestern zu einem „adeligen Familienmitglied“ kommen, darüber berichtet dieser Blogartikel.

Die anderen Schwesterschiffe der „Fürth“ hatte ich bereits hier im Blog vorgestellt, die Links dazu sind am Ende des Artikels beigefügt.

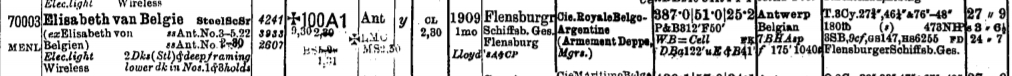

Anzeige der Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft in der Zeitung Hamburgischer Correspondent und neue hamburgische Börsen-Halle vom 22. Februar 1917

Die Flensburger Schiffbau Gesellschaft

Wie es sich für baugleiche Schwesterschiffe gehört, kommen alle aus dem gleichen „Elternhaus“. Alle oben genannten Dampfschiffe erblickten in Flensburg das Licht der Welt, genauer gesagt bei der Flensburger Schiff(s)bau Gesellschaft (FSG), eine auch noch heute (2020) aktive Werft.

Die Werft war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der größten Werften im Deutschen Kaiserreich für den Bau von Handelsschiffen und der zahlenmäßig größte Lieferant der Deutsch-Australischen Dampfschiffs-Gesellschaft (DADG) in Hamburg. Einige der Dampfer wurden in Kleinserie gebaut. Für einen Schiffstyp, der von 1906 bis 1909 entstand, hatte sich der Begriff „Hagen-Klasse“ etabliert, nach dem ältesten Schiff der Kleinserie.

Die DADG war also guter Kunde in Flensburg, aber im Jahr 1906/07 hatte die Werft trotzdem nicht genug Arbeit.

Zu Ende des Geschäftsjahres war sieben Schiffe in Bau:

S.S. „Bianca“ (Stapel-Nr. 271), ein Frachtschiff für die Fa. Kirsten in Hamburg

S.S. „Harzburg“ (Stapel-Nr. 272) für die DDG Hansa in Bremen

S.S. „Fürth“ (Stapel-Nr. 273)

S.S. „Osnabrück“ (Stapel-Nr. 274)

S.S. „Hanau“ (Stapel-Nr. 275)

ein noch nicht benannter Fracht- und Passagierdampfer für die Reederei Hamburg Süd (Stapel-Nr. 276)

ein Petroleum Tank- und Frachtdampfer für die Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft in Hamburg (Stapel-Nr. 277);

Später wird dieses Schiff den Namen S.S. „Niagara“ erhalten

Anmerkung: S.S. ist die international gebräuchliche Abkürzung für Steam Ship, also Dampfschiff

Mit diesen sieben Schiffen konnten aber nicht alle Mitarbeiter beschäftigt werden

„…, weshalb wir uns entschlossen haben, den Bau eines Frachtdampfers von folgenden Dimensionen: Länge 387 Fuss, Breite 50 Fuss 10 Zoll, Tiefe 27 Fuss 9 Zoll, für eigene Rechnung in Angriff zu nehmen.“

Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft, Flensburg, Geschäftsbericht für das Betriebsjahr 1906/07, Quelle: Hamburgischer Correspondent und neue hamburgische Börsen-Halle, 06. Sep 1907, S. 15, europeana.eu

Logischerweise muss dieses Schiff die nächste fortlaufende Stapelnummer, also 278 erhalten haben.

Die beschriebene Baugröße (und auch die Motorisierung) entsprach genau den sechs Schiffen, die die Flensburger für die DADG produziert hatten.

Die DADG scheidet als Käufer des Schiffes aus, weil in der mir vorliegenden Schiffsliste der Reederei nach der „Hanau“ kein baugleiches Schiff der „Hagen-Klasse“ mehr unter den Neuanschaffungen verzeichnet ist.

An wen also hatte die Flensburger Werft das baugleiche Dampfschiff während des Baus oder danach verkaufen können?

Anzeige der Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft in HANSA, Deutsche Nautische Zeitschrift

Die „Transatlantica“ Rhederei A. G. in Hamburg

Fündig geworden bin ich bei der „Transatlantica“ Rhederei A.G. in Hamburg, eine von mehreren Reedereien der Hamburger Firma Menzell.

Laut dem Handbuch Schiffahrt und Schiffbau gehörten 1914 zur Menzell-Gruppe noch die Menzell-Linie GmbH und die Fa. Menzell & Co. dazu.

(Schiffahrt und Schiffbau Deutschlands und des Auslandes, Handbuch 1914, Verlagsanstalt und Druckerei-Gesellschaft, Hamburg; über books.google.fr)

Nähere Angaben zu der Reederei „Transatlantica“ macht eine Marktanalyse des amerikanischen Außenministeriums. Danach besteht zwischen der „Transatlantica“ Rhederei A.G. in Hamburg eine feste Geschäftsbeziehung zu einer belgischen Reederei, der Compagnie Royale Belgo-Argentine in Antwerpen.

“Transatlantica” Rhederei A. G., Hamburg, is a company in connection with the Compagnie Royale Belgo-Argentine, Antwerp, under the protectorate of the King of the Belgians.”

Die Flotte der Reederei ist in der gleichen Quelle angegeben:

List of fleet Tons D. W.

Adelheid Menzell 7,200

Helene Menzell 7,200

Elsa Menzell 7,200

Elisabeth von Belgien 7,200

Gouverneur de Lautscheere 7,350

Ministre Beconaert 7,250

Baron Beayens 6,200

President Bunge 6,200

Leopold II 5,200

Republica Argentina 5,400

Ministre de Smet de Naeyer 4,400

Die Schiffe “Adelheid Menzell”, „Helene Menzell“ und „Elsa Menzell“, die die gleiche Tragfähigkeit wie die „Elisabeth von Belgien“ hatten, waren ebenfalls von der FSG in Flensburg gebaut worden. (Quelle: Geschäftsbericht der Flensburger Schiffbau Gesellschaft 1908/09, HANSA, Nautische Zeitschrift, 1909). Heraushebung durch den Blog-Autor.

Diese drei Schiffe hatten aber leicht abweichende Dimensionen und eine schwächere Motorisierung.

Die amerikanische Quelle beschreibt auch das Geschäftsmodell der Reederei: die Frachtfahrt von Hamburg über Antwerpen nach Argentinien:

This is a joint, fairly regular service, with three or four sailings a month from Antwerp direct to the River Plate ports. Since about half a year one of the steamers every month, on the return voyage, runs to Hamburg, discharges cargo bound for this port, and proceeds to Antwerp after having taken new La Plata bound cargo on board; in Antwerp the vessel discharges the rest of the old and completes the new cargo for new voyage.

The vessels have accommodations for limited numbers of cabin passengers only, but may later be intended for transportation of steerage passengers. Up to the present they take only cargo.

Quelle: Recent Reports from Diplomatic or Consular Officers in Regard to the Question of Steamship Service between the United States and South America, House of Representatives, 61st Congress, 2nd session, Doc. No. 881, April -,1910; https://books.google.fr/books?id=CmEqAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Reedereiflagge der Compagnie Royale Belgo-Argentine, Quelle: Flags of the World; http://fotw.fivestarflags.com

Compagnie Royale Belgo-Argentine, Antwerpen

Die Compagnie Royale Belgo-Argentine (CRBA) wiederum war erst 1906 als Tochterunternehmen der belgischen Reederei Armement Adolf Deppe (Compagnie Nationale Belge de Transports Maritimes) ins Leben gerufen worden.

Gründer von Armement Adolf Deppe war der aus Lippstadt stammende Deutsche Adolf Deppe. Er entwickelte die Reederei bis zum Ersten Weltkrieg zu einer der führenden Reedereien Belgiens.

Zweiter Teilhaber an der Compagnie Royale Belgo-Argentine (CRBA) war neben dem Unternehmen Armement Adolf Deppe der Reeder Hermann F. W. Menzell aus Hamburg.

Armement Deppe, Hausflagge, Quelle: Flags of the World; http://fotw.fivestarflags.com

In Hamburg war man bei den alteingesessenen Hamburger Reedereien alles andere als begeistert, dass neue Konkurrenz auf den Markt kam.

Die Konkurrenz der Transatlantica. Als scharfer Konkurrent war den deutschen Konferenz-Linien besonders der sogenannte Menzell-Deppe-Konzern gegenübergetreten. Die Reederei Menzell A.-G., Hamburg, war im Jahr 1908 in die Transatlantica-Reederei A.-G. für Zwecke der Linienfahrt umgewandelt worden. Die Transatlantica trat ihrerseits in eine Betriebsgemeinschaft mit der unter dem Protektorat des Belgierkönigs stehenden Compagnie Royale Belgo-Argentine, der sogenannten Deppe-Gruppe, die einen regen Verkehr zwischen Belgien und Argentinien unterhielt. Die Dampfer der Transatlantica wurden dem Dienst des belgischen Unternehmens angegliedert und ihr ein gewisser Einfluß auf dessen Geschäftstätigkeit eingeräumt.

Quelle: Hamburg-Bremer Afrika-Linie. http://www.digitalis.uni-koeln.de/Fenchel/fenchel_1_116-128.pdf

Der Reeder Menzell

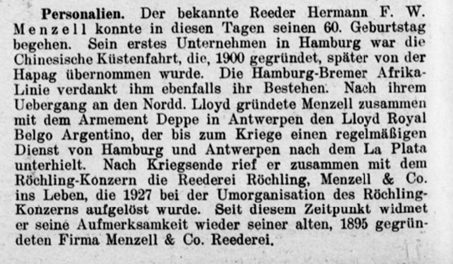

Ein Porträt des Reeders Menzell wurde zu seinem 60. Geburtstag in der Zeitschrift Hansa veröffentlicht:

HANSA, Deutsche nautische Zeitschrift, 1929 (66. Jahrgang), S. 1478

„Elisabeth von Belgien“

Die 1909 in Dienst gestellte „Elisabeth von Belgien“ war nicht lange ein Schiff der „Transatlantica“ Rhederei AG in Hamburg. Schon im Jahr 1910 oder 1911 ist das Eigentum an die Compagnie Royale Belgo-Argentine in Antwerpen übergegangen.

Kein wirklicher Eigentumswechsel also, sondern eher ein buchhalterischer Übertrag:

Die Dampfer der Transatlantica wurden dem Dienst des belgischen Unternehmens angegliedert und ihr ein gewisser Einfluß auf dessen Geschäftstätigkeit eingeräumt.

Quelle: Hamburg-Bremer Afrika-Linie. http://www.digitalis.uni-koeln.de/Fenchel/fenchel_1_116-128.pdf

Mit dem Wechsel des Schiffes nach Belgien wurde der deutsche Name ins Niederländische geändert: „Elisabeth von Belgien“ hieß jetzt „Elisabeth van België“. Das Schiff musste durch den Wechsel in ein anderes Land zwangsläufig auch ein anderes Unterscheidungssignal, einen neuen Messbrief und ein neues Schiffszertifikat bekommen.

Zu diesen Dokumenten siehe die Blogbeiträge:

Das Unterscheidungssignal der „Fürth“

Das Schiffszertifikat der „Fürth“

Elisabeth Gabriele in Bayern, Frau des belgischen Königs Albert I., Aufnahme aus dem Jahr 1920; Quelle: Bundesarchiv Bild 102-00140A, Elisabeth Gabriele in Bayern.jpg über commons.wikimedia.org

Elisabeth in Bayern

Namensgeberin des Dampfschiffes „Elisabeth von Belgien“ war eine gebürtige Deutsche: Elisabeth Gabriele Valérie Marie Herzogin in Bayern, geboren 1876 am Starnberger See:

„Prinzessin Elisabeth wurde am 25. Juli 1876 auf Schloss Possenhofen geboren. Ihre Taufpatin war Kaiserin Elisabeth von Österreich, die berühmte Sissi. Ihr Vater war der Augenarzt und frühere General Dr. Carl-Theodor von Wittelsbach, Herzog in Bayern, ihre Mutter Maria-Josepha, Herzogin von Bragança und Infantin von Portugal.“

Myriam Dauven, Co-Autorin der Biographie „Elisabeth de Belgique“ zitiert anlässlich einer Gedenkfeier zum 50. Todestag der Königin, in Belgieninfo.net

https://www.belgieninfo.net/zum-50-todestag-von-koenigin-elisabeth-von-belgien/

Im Jahr 1900 hatte sie Prinz Albert von Belgien geheiratet. Dieser wurde nach dem Tod König Leopold II. im Jahr 1909 neuer König von Belgien: Albert I. Seine Gemahlin Elisabeth wurde belgische Königin.

Elisabeth war beim Volk sehr beliebt, was nicht zuletzt auf ihr soziales Engagement im Ersten Weltkrieg zurückging:

„Unermüdlich habe die Königin auch andere Lazarette und Krankentransporteinrichtungen besucht, und ihre außerordentliche Organisationsgabe und ihr Durchsetzungsvermögen unter Beweis gestellt.“

Zitat aus der gleichen Quelle

Einen Namen machte sie sich als Förderin der schönen Künste, vor allem der Musik. Sie selbst war exzellente Geigenspielerin.

Alles weitere erfahren Sie in der zitierten Biographie: „Elisabeth de Belgique, ou les défis d’une Reine“ Georges-Henri Dumont, Myriam Dauven oder aus vielen anderen Quellen.

Elisabeth starb am 23. November 1965 mit 89 Jahren auf Schloss Stuyvenberg in Brüssel.

Hafen von Buenos Aires vor 1930; Bibliotecas Buenos Aires; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MG-014-070_(Puerto_de_Buenos_Aires).tif

Die Fahrten der „Elisabeth von Belgien“/ „Elisabeth van België“

Als Schiff der Reederei Compagnie Royale Belgo-Argentine war die „Elisabeth van België“ auf der Linienfahrt zwischen Hamburg/Antwerpen und der La Plata Region eingesetzt.

Argentinien war zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Nation mit stark zunehmender Agrarproduktion und viele Reeder sahen in dem aufstrebenden Staat ein lukratives Geschäft.

Anzeige der Reederei Armement Adolf Deppe, Neptune, 28. Juli 1914, Quelle: hetarchief.be

Argentinische Ernte

Argentinien ist ein Zukunftsland und es befindet sich augenblicklich offenbar in glänzender Aufwärtsbewegung. Man kann beinahe jedes Jahr wieder von einer Rekordernte sprechen…

Die Erntemenge für das Jahr 1912 werden in dem Artikel wie folgt angegeben:

Weizen 5,5 Mio. t

Leinsaat 8,0 Mio. t

Hafer 1,5 Mio. t

Mais 7,2 Mio. t

Ein großer Teil davon wurde verschifft:

… Das Gesamtquantum der argentinischen Getreideverladungen der laufenden Saison 1912/13 taxiert unsere maßgebende Quelle auf 10 ½ – 11 Millionen Tonnen, die einen Wert von über 1 Milliarde Mark darstellen würden. …

aus: Hansa, Deutsche nautische Zeitschrift, 49. Jahrgang, 1912, S. 993

Aber nicht nur Getreide, auch Wolle und Fleisch waren wichtige Exportprodukte Argentiniens:

„Argentinien wurde nach 1900 zum wichtigsten Rindfleischexporteur der Welt, nachdem die gigantische US-Produktion immer stärker vom schnell wachsenden Binnenmarkt aufgesogen worden war.“

aus: Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, J. Osterhammel, 2009; Zitat abgerufen über books.google.fr

Die in Argentinien angelaufenen Häfen waren Buenos Aires, Puerto Plata, Rosario, Colastine und als südlichster Hafen Bahia Blanca. Hinzu kam noch Montevideo, die Hauptstadt Uruquays.

Karte von Argentinien (Ausschnitt), frühes 20. Jahrhundert, Project Gutenberg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MAP_OF_ARGENTINA_AND_ADJOINING_STATES-UK-1900s-PG-40069.jpg; Zielhäfen zur Verdeutlichung ergänzt

Für diese Fahrten nur zwei Beispiele aus dem Jahr 1914. Ein akribisches Quellenstudium würde sicher zahlreiche weitere Fahrten ans Licht bringen, auch wenn der Name des Schiffes die Nachforschungen nicht leicht macht.

Kapitän van Schoonbeek kam Ende Mai 1914 mit der „Elisabeth van België“ aus Buenos Aires in Antwerpen an, um von dort Anfang Juli wieder nach Argentinien zu versegeln:

PORT D’ANVERS.

ARRIVAGES…

…

DU 30

…

St. belge Elisabeth van België, cap. Van Schoonbeek, de Buenos-Ayres

…

Le nouveau précurseur: journal du soir, 30. Mai 1914, hetarchief.be

DEPARTS DU 1 JUILLET

…

St. belge ELISABETH VAN BELGIË, cap. Van Schoonbeek, pour Rosario, chargé. 25’

…

Lloyd Anversois, 2. Juli 1914,

Flusshafen von Colastine (Santa Fé) am Rio Colastiné, an einem Seitenarm des Paraná, ca. 450 Kilometer von der Mündung; Argentinen, Beginn 20. Jh.; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puerto_de_Colastine_a_principios_del_Siglo_XX.png

Registerauszug aus Llyods Register 1930-31, Elisabeth van België, https://plimsoll.southampton.gov.uk/shipdata/pdfs/30/30b0370.pdf

Zweiter Weltkrieg

Die Geschichte der „Elisabeth von Belgien“/ „Elisabeth van België“ endet im Zweiten Weltkrieg, als das Schiff Teil eines transatlantischen Konvois war:

Konvoi „ON 127“

Der Konvoi ON 127 war der 127. Konvoi von Handelsschiffen von den Britischen Inseln nach Nordamerika (Outbound from the British Isles to North America). Er startete am 4. September 1942 von Liverpool nach Halifax und New York.

Der Konvoi bestand aus 35 Handelsschiffen, die von 4 Zerstörern und 4 Korvetten der Royal Canadian Navy eskortiert wurden.

Unter den Handelsschiffen befanden sich Schiffe britischer, norwegischer und US-amerikanischer Flagge sowie ein schwedisches, ein panamaisches, ein niederländisches und ein belgisches Schiff.

Das belgische Schiff war die „Elisabeth van België“.

Der Konvoy wurde ab 10. September 1942 von dem Wolfpack Vorwärts, einem aus dreizehn U-Booten bestehenden deutschen U-Boot Verband angegriffen (sog. Wolfsrudeltaktik).

Der Angriff verlief wie folgt:

Der folgende Text ist eine eigene Übersetzung aus dem Englischen aus der Quelle uboat.net. Das Original finden Sie dort.

„Zwischen 16:31 Uhr und 16:33 Uhr feuerte U-96 vier Torpedos auf vier Schiffe des Konvois und traf drei davon, die „Sveve“, die „F.J. Wolfe“ und die „Elisabeth von België“. Während die „F.J. Wolfe“ nur beschädigt wurde und die Fahrt fortsetzen konnte, sanken die beiden anderen Schiffe.

Die „Elisabeth van België“ (Kapitän Louis Alexis Gillebert) auf Position 12 im Konvoi, wurde von einem Torpedo im unteren Raum 3 getroffen, der mit 500 Tonnen Kohle gefüllt war. Das Schiff begann sofort auseinanderzubrechen und sank zuerst in der Mitte, wobei sich Bug und Heck in die Luft aufrichteten. Die Besatzung aus 44 Seeleuten und sechs Schützen (das Schiff war mit einer 4inch Kanone und sieben Maschinenpistolen bewaffnet) hat das Schiff schnell, aber geordnet in die Rettungsboote verlassen. Ein Besatzungsmitglied war verloren, drei weitere verletzt. Der Kapitän und 43 Überlebende wurden nach einer Stunde von HMS „Celandine“ (K 75) (Lt. P.V. Collings, RNR) aufgegriffen, einschließlich vier im Wasser treibenden Männern und zwei aus Schlauchbooten. Die übrigen Überlebenden wurden von HMCS „Sherbrooke“ (K 152) (T/Lt. J.A.M. Levesque, RCNR) aus dem Wasser gefischt.“

Die „Elisabeth van België“ war in Ballast unterwegs (die Kohlen im unteren Raum 3 (direkt vor der Maschine) waren Bunkerkohlen für den eigenen Bedarf).

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 1926 geborenen, erst 16 Jahre alten Schiffsjungen John Wilson aus Liverpool. Eine Gedenktafel mit seinem Namen befindet sich im Tower Hill Memorial in London.

Das Sinken der „Elisabeth van België“, ex-Elisabeth von Belgien, Aufnahme vom 10. September 1942, Autor unbekannt, Quellen: uboat.net, wrecksite.eu (https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?14541)

Anmerkungen:

Auf der Seite wrecksite.eu finden Sie unter der angegebenen Seite ein Kurzporträt der „Elisabeth von Belgien“. Diese Quelle bestätigt die Stapelnummer 278 des Schiffes bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

Bislang konnte ich kein Foto der „Elisabeth von Belgien“ bzw. „Elisabeth van België“ finden (außer dem des sinkenden Wracks). Über Hinweise zu Bildmaterial oder ergänzende Informationen zum Schiff bedanke ich mich im Voraus.

Weitere Schwesterschiffe der „Fürth“

„Hagen“: Schwesterschiffe der „Fürth“: die „Hagen“

„Reichenbach“: Schwesterschiffe der „Fürth“: Die „Reichenbach“

„Plauen“: Schwesterschiffe der „Fürth“: die „Plauen“ und Das Schwesterschiff „Plauen“ – ein Nachtrag

„Neumünster“: Schwesterschiffe der „Fürth“: Die „Neumünster“

„Osnabrück“: Schwesterschiffe der „Fürth“: der Frachtdampfer „Osnabrück“